Gab es bisher – also bis zum Ende des ersten Teils – Grün nur in Form von Topfpflanzen vor der „Elektrischen Spezialwerkstätte“, so soll es jetzt auch weiter grünen … noch dazu mit ein wenig Details hier und da.

Also … fangen wir an!

Aufgrund des ja doch recht flachen und glatten Untergrunds und der Tatsache, dass Module ja doch mal herumtransportiert, auf- und abgebaut werden, ist vor dem eigentlichen Anlagen der Landschaft ein wenig „Unterbau“ nötig. Dazu nutze ich entweder selbstklebende Putzgitter aus dem Baumarkt (das ist im Prinzip eine dicke Rolle mit einem selbstklebenden Kunststoffgitter) oder – gibt es inzwischen leider wohl nicht mehr – ein Kunststoffgitter von IKEA, das dort als Anti-Rutschbelag für Küchenschubladen verkauft wurde und mit einer Schere passend zugeschnitten wird. Beides tackere ich zur Vorsicht hier und da nochmal am Holz fest … speziell an den Modulgrenzen.

Auch bei der eigentlichen Geländehaut trägt man dem Umstand, dass man transportable Modellbahnteile mit Landschaft versieht, Rechnung … hier mir flexiblem Fliesenkleber. Der kann ein Arbeiten des Moduls – etwa aufgrund von Temperaturunterschieden – ein wenig ausgleichen. Noch dazu hat er eine annähernd erdähnliche Farbe … wenn also wirklich irgendwo mal ein wenig Landschaft „wegbröckelt“, dann blitzt halt kein weißer Gips oder rosa Styrodur durch die blühenden Landschaften …

Die in Bild 1 sichtbaren Streifen Kreppband an den Kanten sind in Bild 2 schon wieder abgezogen … man kann nun mit geeigneten Werkzeugen die Kanten des Fleisenkleberauftrags glätten bzw. an den Modulgrenzen angleichen.

Alles Weitere ist jetzt eher „state of the art“, würde ich sagen. Auf den Fliesenkleber gibt man vorsichtig Erde in verschiedenen Körnungen (am besten von fein nach grob), benässt sie etwas mit entspanntem Wasser und fixiert sie mit einem entsprechenden Leim (ich bin hier „old school“ unterwegs mit verdünntem Weißleim).

Ich streue dann immer auf die noch feuchte Erde verschiedene Turfs, die Moose und niedriges Unkraut darstellen – gleichzeitig ergibt das Ganze eine unregelmäßige Basis für das anschließende Begrasen. Zumindest an diesen Stellen soll ja kein englischer Rasen entstehen!

Man sollte hier schon ein wenig im Hinterkopf haben, wo ggf. später Sträucher und Bäume wachsen sollen, so mehr, wo weniger und wo gar kein Gras … hier erkennt man etwa an der Straßenecke schon ein kleines Fundament im Boden, um das herum später eher weniger Gras wachsen wird …

Das Schleppbahngleis im Vordergrund wird später geschottert – dann weiß ich hoffentlich auch, wie der Weichenhebel der Weiche aussehen wird …

Beim Begrasen würde ich heutzutage meinen elektrostatischen Begraser nicht mehr missen wollen. Bis zu den hier verwendeten 6,5mm langen Fasern ist das Gerät von H0fine (nicht mehr im Programm) auf jeden Fall mehr als ausreichend – längere Fasern habe ich bisher noch nirgends gebraucht, es sollte aber sicher noch was gehen …

Vor dem Begrasen habe ich zur Vorsicht die linke und rechte Schiene des Gleises verbunden.

Dann geht es los mit 2mm langen Fasern – je nach Bereich eher in Richtung trockenes Gras oder ein wenig grüner. Als Leim verwende ich hier ebenfalls Weißleim … ganz leicht verdünnt und entspannt (mit ein paar Tröpfen Odol Mundwasser! … wirkt wie Spüli, riecht aber besser … finde ich).

In weiteren Schritten folgen nun längere Fasern als höheres Gras … man kann dabei so richtig fein „das Gras wachsen hören“. So viel Spaß es auch macht … rechtzeitig aufhören! Es wächst ja das Gras nicht überall so dicht und hoch … es soll ja hier und da auch noch etwas Anderes zu sehen sein. Ansonsten entsteht schnell eine Art Teddyfell!

Ein Stück habe ich hier ja auch auf dem Nachbarmodul mit bearbeitet. Dieses hat nach den kurzen Fasern ein Stück einer Geländematte „Luzerne“ abbekommen. Am Rande von Wien und auch entlang der Schleppbahn gab es um 1960 (und gibt es auch noch heute!) hier und da landwirtschaftlich genutzten Raum … Rund um die Geländematte sind aber dann auch die 6,5mm Fasern zum Einsatz gekommen.

Wenn man bereits gewachsenes grünes Gras noch einmal vorsichtig mit Leim an den Spitzen versieht, kann man mit einem weiteren Durchgang kurzer, beiger Fasern ebenfalls noch sehr nette Effekte erzielen.

An der Straße sollte auch wieder eine der für die Schleppbahn charakteristischen Straßenlampen entstehen. Die eigentliche Lampe ist von Beli Beco … nicht ganz günstig, aber mit einer warmweißen LED ausgerüstet und eben passend!

Alle Straßenlampen über eine Freileitung mit Spannung versorgt – daher kommen zwei Isolatoren (von Kluba) an den Masten. An allen Masten verspachtele ich außerdem noch den Schlitz an der Rückseite (so es sowas überhaupt gibt), in dem die Mikrolitze von der LED nach unten geführt wird. Bei diesem Exemplar ist darüber hinaus noch eine Abstützung nötig, die aus einem Holzspieß mit passendem Durchmesser entsteht.

In Bild 8 sieht man schon die zweite Lampe für diesen Standort. Beim „ersten Wurf“ hatte ich die Lampe bis auf die Isolatoren der Freileitung fertig. Als ich für diese zwei Löcher gebohrt und sie angesteckt hatte, war die Lampe finster … blöd, wenn man nicht schaut und durch die Mikrolitze bohrt. Also noch einmal und erst testen, ob alles funktioniert …

Wie man Bäume selber macht, steht ja hier und da schon in meinem Blog – daher dazu keine langen Worte. Hier kamen als Versuch noch ein paar Götterbäume dazu. Die Idee kam mir, als ich passende Pflänzchen bei Diorama Presepe gesehen hatte – dieser Hersteller ist in dieser Beziehung wirklich famos. Man muss zwar genau schauen, was für den Maßstab, in dem man baut, für welches Grünzeug verwendbar ist, aber dann gibt es einige sehr nette Dinge!

Ok, der erste Gedanke war, mit den Pflänzchen das Laub von Blauregen nachzubilden, aber dazu sind sie dann doch etwas groß. Und der Götterbaum ist zwar inzwischen bei uns arg verpönt, aber seine Geschichte in Mitteleuropa ist schon spannend.

Noch mehr „Unkraut“ entsteht aus diversen Materialein … wie man Wegwarten als typische Blüher am Straßenrand entstehen lässt, ist hier nachzulesen.

Das kleine Fundament hat nun seine Aufgabe bekommen: Er trägt eine Litfaßsäule. Diese ist ein modifiziertes Modell von Busch … natürlich mit passenden (zeitlich und geografisch) Plakaten. Der Bau der ersten Litfaßsäule hat mir einigen Spaß gemacht, also wurde dann gleich noch ein Modell bestellt!

Während der Plakatierer der ersten Säule eine Handkarre bekommen hat (die Litfaßsäule wird Manfred vermutlich auf seinem „Alt-Wien“-Modul aufbauen … da „drin“ in der Stadt sind die Säulen näher zusammen und der Plakatierer kann die Wege mit seiner Karre bewältigen), liegen die Litfaßsäulen hier am Stadtrand doch etwas weiter auseinander.

Der Blick in die Schublade mit diversen Fahrzeugen offenbarte eine Ur-Ape … also die allererste Version des bekannten italienischen Dreirades … oder eher der Vespa „mit Rucksack“, Passt doch!

Ein paar Schichten Farbe und Kleinkram später ist alles drauf, was man so braucht, wenn man den ganzen Tag Plakate klebt … inklusive Tasche für die Jause und Weinflasche für den Durst!

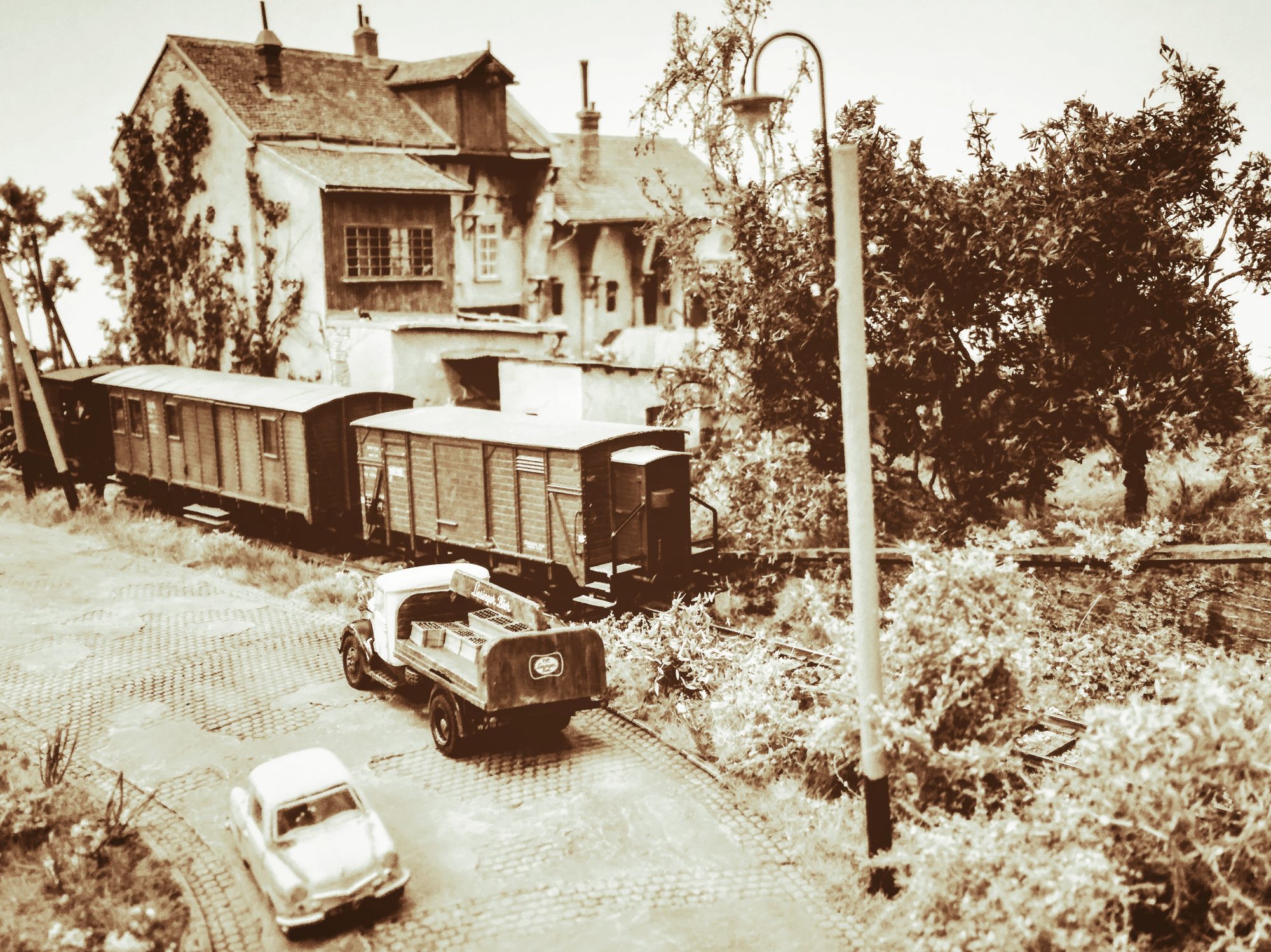

Jetzt ist die Ecke soweit mal fertig … die Landschaft mit dem Gras da, Büsche und Bäume wachsen, der Plakatkleber klebt …

Ab Bild 13 habe ich daher mal die ordentliche Kamera und das Stativ herausgekramt und einzelne Ausschnitte und Szenen fotografiert.

Und ab Bild 14 wird’s gleich peinlich … ich hatte mir so fest vorgenommen, die Straßenlaterne für die Fotos lose einzustecken … Satz mit „x“: War wohl nix!

Solange zumindest das Gleis an der Stelle noch nicht fertig ist (und da eventuell noch ein paar Nacharbeiten am Grünzeug kommen), wollte ich die nicht fix einbauen. Da ist die Angst dann doch zu groß, dass man mit den Wurstfingern sonst beim Arbeiten mal eben den Lampenmast fällt …

Also bitte die fertige Lampe aus Bild 8 an der Straße parallel zur Schleppbahn dazu denken. Danke!

Und nun vergleichen wir bitte noch obiges Bild mit Bild 22 im ersten Teil …

Und wieder gilt: Dieser Beitrag enthielt Produktplatzierungen! 🤭